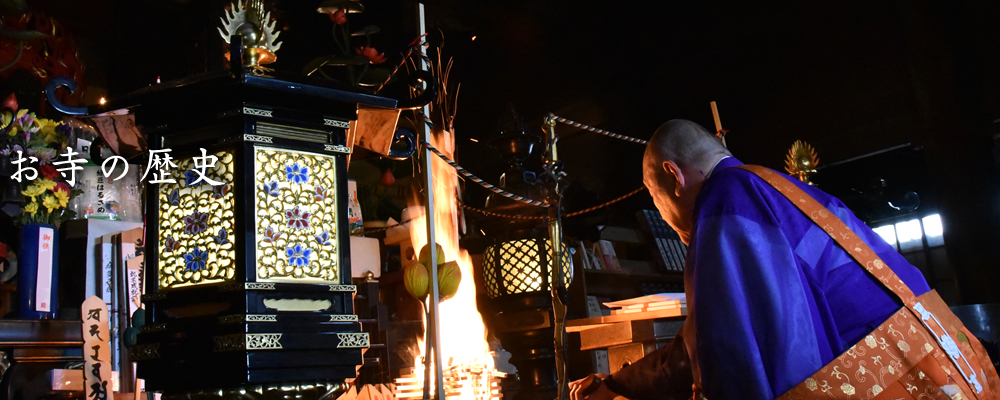

大山寺の開基

大山寺は、奈良の東大寺を開いた良弁僧正が天平勝宝七年(七五五)に開山したのに始まります。

行基菩薩の高弟である光増和尚は開山良弁僧正を継いで、大山寺二世となり、大山全域を開き、山の中腹に諸堂を建立。

その後、徳一菩薩の招きにより、大山寺第三世として弘法大師が当山に入り、数々の霊所が開かれました。大師が錫杖を立てると泉が湧いて井戸となり、また自らの爪で一夜にして岩塊に地蔵尊を謹刻して鎮魂となすなど、現在は大山七不思議と称される霊地信仰を確立しました。

また日本古来の信仰を大切にし、尊重すべきとのお大師様のおことばにより、山上の石尊権現を整備し、伽藍内に社殿を設けるなど神仏共存を心掛け手厚く神社を保護してきました。

元慶八年には天台宗の慈覚大師の高弟・安然が大山寺第五世として入山。伽藍を再興し、華厳・真言・天台の八宗兼学の道場としました。

これより大山は相模国の国御岳たる丹沢山系の中心道場として各地に知られ、別当八大坊をはじめとする僧坊十八ケ院末寺三、御師三百坊の霊山として栄えました。

しかし明治初年の廃仏毀釈により、現阿夫利神社下社のある場所から現在の場所に移りました。

関東一円を初め日本中の強い信仰に支えられ、幸いにもご本尊を初めとする,数々の寺宝は破壊を免れました。

明治期に数多くの信者たちの寄進によって現在の位置に本堂をはじめ数々の伽藍が再興され現在に至っています。大山寺はまさに多くの信者に支えられた一大霊地といえます。

| 755年(天平勝宝7年) | 第1世 奈良東大寺長者良弁僧正(華厳宗) |

|---|---|

相模の国に生まれた良弁僧正は晩年に父母を思い当地を訪れて大山に登った。 |

|

第2世 行基の弟子光増和尚 |

|

第3世 弘法大師 |

|

| 879年(元慶3年) | 大火がおきて一山の伽藍を焼失する。 |

| 884年 | 第5世 五十音の創始者と伝えられる安然和尚(天台) |

| 1192年 | 源頼朝は太刀を奉納して戦勝を祈願し見事成就した。 |

| 1264年(文永年間) | 鎌倉胡桃谷大楽寺の願行上人は一時の輝きを失っていた大山寺の再興を江ノ島の龍穴にこもって祈願し鉄造不動明王像ならびに矜迦羅(こんから)、制迦(せいたか)の2童子像を鋳造した。 |

| 1604年12月(慶長9年) | 春日局が家光のため当山にこもり、家光が世継になるように不動明王に祈願する。その後駿府に向かい家康に直訴する。 |

| 1606年(慶長10年) | 徳川家康は大山寺を清僧の地となし実雄法印を学頭として大山寺を改革した。 その後春日局は再三大山寺に参拝する。 |

| 1640年(寛永16年) | 徳川家光は大山寺の造営に着手した。これを寛永の大修理といわれる。 |

| 1854年(安政元年) | 大山の大火が発生。本堂伽藍、二重堂(龍神堂)以外ことごとく灰塵に帰す。 |

| 明治初年 | 権田直助にひきいられ、大山におしかけた数百人の暴徒たちによる神仏分離ならびに廃仏毀釈の激しい弾圧により、本堂伽藍をことごとく破壊される。 |

| 明治6年 | 現在の場所に仮屋を建てご本尊が安置される。 |

| 明治18年 | 周囲20Km内の村々による材木に寄進や、日本各地の人々による浄財の寄進により9年間にのぼる難工事のすえ本堂が竣工し、盛大に祝われる。 |